ののかママ

最新記事 by ののかママ (全て見る)

- 保育園入園が決まったけど寂しい…。保育園に預けることへの葛藤、私はこう乗り越えました! - 2018年12月31日

- ひらがなの勉強はいつから?我が家の場合と実践している練習法をシェアします! - 2018年12月29日

- 我が家流・イクメンパパの育て方!育児に消極的だった夫を変えた4つのポイントをシェア! - 2018年12月26日

ママテク(@mamateku)ライターのののかママです。

突然ですが、子供の絵ってどれもとても素敵だと思いませんか。

私は完全に親バカなのですが、娘が作成した絵に毎回毎回感心しています。

大人では決して真似することのできない配色や形、見ていてとても楽しくなるんですよね。

ついこの間までお腹の中にいた子が初めて書いた線、〇、ママの顔…

どれもこれも「うちの子天才」って思うくらい親バカの目には素晴らしく映りますし、「これがこの子の人生で初めて書いた〇なのか」とか「こんな風に世界が見えているのか」と思うと、とても感慨深いものです。

そして、その娘の描いた絵が我が家にはたくさんあります。

小さな手で一生懸命にクレヨンを握りしめ、何かを思って描いている姿を見るとどうしようもなく切なくなって、その絵が捨てられないのです。

しかし、たった3歳でこれだけの量となると、今後どうやって保管して行こう…と少し不安になります。

今回は、我が家と同じように「子供の絵をどうしよう」と管理方法に悩むママに、我が家での保管方法や今後試してみたいサービスなどをご紹介したいと思います。

また、子供の絵の成長過程や心理状態、我が家が娘をお絵かき好きにするためにしている対策なども一緒にご紹介していきます。

パッと読むための目次

子供の絵について調べてみた

「絵を描くこと」は、子供の日常の中に遊びとしていつもあるものだと思います。

しかし、「絵を描く」という行為が子供の生活の中や成長にどのような影響があるのかは今までよく考えてみたことがありませんでした。

【スポンサードサーチ】

改めて子供と絵のつながりを調べてみました。

幼い子供たちは、感じたことを表現する、ということを常に繰り返していると言われています。

泣いたり笑ったりの喜怒哀楽が大人よりも激しいのもそこから起因していて、大人よりもジェスチャーや絵を描くという行為が多いのも、絵を描くということが「感じたことを表現するため」の行為として子供の成長に欠かせないものであるからだそうです。

また、子供たちの描く絵にはその成長過程や、精神状態が顕著に表れるそうです。

子供の絵にも成長期がある

今まであまり気に留めることはなかったのですが、子供の絵にも下記の成長期があるようです。

| 1-2歳 | 擦画期 | 自分の手で痕が付くことを楽しむ時期 |

|---|---|---|

| 1歳半-3歳 | 錯画期 | クレヨンなどを持ち、線や丸を書く時期 |

| 3-4歳 | 象徴期 | 何となく、描いたものの形がはっきりしていく時期 |

| 3-5歳 | カタログ期 | 形を描けるようになるものの、太陽が下のほうに描かれているなど配置にはあまり具体性がない時期 |

| 5-6歳 | 図式前期 | 太陽が上に、地面に花があるなど、具体的な配列に伴って描く時期 |

| 7歳- | 図式後期 | 物と物の重なりや奥行などが描かれていく時期 |

上記の時期については「あくまでも目安」とのことですが、子供の絵を見れば、自分の子供がどの成長期にあるのかを知ることが出来ますね。

大人にとっては「ただの絵」であっても、子供は描く絵の中に成長の過程をしっかり残しているのです。

見逃してしまうのはもったいないですよね。

絵には子供の精神状態が現れる

大人はその心の内側にある精神状態やその理由を自分で理解することが出来ますが、子供はその能力は未発達です。

そのため、子供が心に何かを抱えている場合、その把握がとても難しいのです。

そこで知られているのが「アートセラピー」などのアプローチ方法ですが、子供に絵を描かせることで、子供の心にためた気持ちを外に放出することが出来、その精神状態を理解することができるといわれています。

具体的な例では、楽しい気持ちのときはカラフルな絵を描く子が多いものの、悲しみやストレスを抱えている場合や、心に深い傷を負っている場合には画用紙を黒で塗りつぶすなどする傾向がとても多いようです。

子供がふさぎ込んでいるなと思ったとき、普段おとなしくて何を考えているのか把握しづらいお子さんの場合は積極的に絵を描かせるといいかもしれませんね。

絵を描かせて子供の心の中の気持ちを外に吐き出させることで、子供自身の心の負担が軽くなることもあると思いますし、周りの大人たちが子供の心理状態を知るためのツールにもなります。

今回、子供と絵のつながりを調べてみるにあたって、娘の絵を改めてみてみると、我が家の場合は現在「象徴期」にいることがわかりました。

また、好きなだけ色を使っていることから、精神状態は今のところ楽しい気持ちであるようです。

たかが子供の絵ですが、されど子供の絵。

子供が何気なく描いた絵の中には子供からのメッセージがたくさん含まれていますし、ただの遊びの一つだと思っていたお絵かきという行為も、子供の成長にとって大切な要素であるように思います。

我が家のお絵かき事情・娘をお絵かき好きにするために

実は私の母、娘のおばあちゃんは昔画家だったのです。

美術の学校を出て、私が生まれる前まではずっと個展などを開いていたようです。

私の幼いころの記憶の中にも、絵を描く母の姿があります。

その血を継いでいるからか、私も娘も、絵を描くことや工作が大好き。

娘に関してはかなり幼いころから絵具やクレヨンに触れさせています。

3歳になった今でも、我が家にはおばあちゃんから買って貰ったお絵かきするための道具がたくさんあり、娘もほぼ毎日お絵かきをしています。

お絵かきは我が家の日常の一部です。

そんな我が家で、娘をお絵かき好きにするために行っていることをご紹介します。

お絵かき道具は常に手の届く場所に置いておく

絵の好きな子/得意な子と、嫌いな子/苦手な子の違いは、「絵を描く量」であるということを聞いたことがあります。

また、絵を描くことが嫌いな子は失敗することに敏感な子、慎重な子であることが多いようです。

この話を聞いてから、我が家では絵を描く道具は常に娘が自分で手の届く場所においています。

好きな時に、好きなだけ、失敗しても何度も絵が描けるようにクレヨンも紙も十分に用意しています。

また、紙に関しては、包装紙の裏だったり、チラシの裏紙だったり、保育園からの古いプリントの裏紙だったりもどんどん活用してもらっています。

おじいちゃんおばあちゃんなどへのお手紙を書かせる際には画用紙などを用意しますが、普段の絵に関してはそれほど良い紙は与えていません。

良い紙を使うとついつい「もったいない」という気持ちも生まれてしまいますが、裏紙であればそのような気持ちはあまり湧きません。

絵を描いている時は口出ししない

娘が「絵を描く!」という時に、「お母さんの顔書いて」などと、描くものをリクエストすることはあっても、子供の描いている絵に対して大きく書きなさい、だとか、この色を使いなさい、余白がもったいないじゃない、などという口出しは一切しないようにしています。

子供の絵は子供が思う存分、好きなように自分を表現するべきものであると思うのと、太陽の絵一つを取ってみても、オレンジに見えることもあれば黄色に見えることもある、時には青だったり白だったりもしますよね。

大人の思う概念を押し付けるべきではないと思うのです。

また、大人にとってはただの余白でも、子供にとっては意味のある余白であることもあるようなので、大きな紙に小さく描いたとしても口出しはしません。

好きなように描かせる、ということを原則にしています。

描いた絵に関しては具体的に褒める

我が家で、子供のお絵かき好きを伸ばすためにやっていることは、娘が描いた絵に関しては「上手だね」「うまいね」などという漠然とした言葉は使わない、ということです。

色が良い、大きさが良い、元気のある絵だね、などと具体的に褒めるように気を付けています。

例えば、娘がママの似顔絵をピンクのクレヨンで書いてきた場合、その色のセンスをまず褒めます。

実際に私自身がピンク色をしているわけではないのですが、娘にはそう見えているのかもしれないですし、ピンク色の私を描きたかっただけかもしれない。

絵に関しては答えってないのですよね。

親の語彙力を試される瞬間でもありますが、娘の絵に関しては出来るだけ具体的に褒めるようにしています。

自信を持たせることが絵を好きにさせると思うので、ほめる言葉には手間は惜しみません。

時には一緒に絵を描く

「絵を描くことは楽しい」と思ってもらうために、私や夫も娘と一緒に絵を描くこともよくあります。

一緒に絵を描く場合には、大人も色や大きさなどは固定概念にとらわれず、その時の気分で好きなように絵を描くようにしています。

絵を描くことが好きな子に育てるためには、無理強いせず、余計な口出しをせず、好きな時に好きなだけ描きたい絵を描かせ、描いた絵をすべて肯定してあげることなのではないかなと思っています。

これは、絵だけではなくそのほかのことにも言えることですよね。

我が家の子供の絵の保管方法について

日々増えていくたくさんの絵や工作物ですが、私はその一つ一つがとても大切で、なかなか捨てられません。

そんな我が家の絵の保管方法をご紹介します。

日々のものはクリアーファイルで保管する

うちの娘の保育園の場合は、行事で作った工作や、延長保育の時間、お迎えを待つ間に書いた絵はその都度持って帰ってきます。

また、それとは別に、普段の通常の保育で書いた絵などは、年度末にまとめて渡されます。

その都度ばらばらと娘が持って帰ってくる芸術作品や家で描いた絵の保管で、私が使っているのはB4サイズのクリアーファイルです。

1年間1冊と決めて、1冊に納まるようにファイリングしていきます。

クリアーファイルのページ数は限られている為、1ページに何枚もの絵を入れることもあります。

また、立体のものなども折りたたんでクリアーファイルに入れていきます。

作品の裏には日付と年齢を書いたり、コメントを書いたりしていて、そこに日付が書いてあるのであとは無造作にファイリングしていくだけです。

クリアーファイルを使っていて良いことは、まず値段が安いこと。

100円ショップなどで購入することもできますし、文具店で買ってもそれほど高価ではありません。

そして次に、かさばらないこと・サイズがそろえやすいことです。

私は、立体的な作品でも潰して平たくしてクリアーファイルにファイリングしています。

と言うのも、今後おそらく飾ることがないからです。

おそらくたまに取り出して、娘の奮闘ぶりなどを想像しながら眺めることはあるかと思いますが、例えばひな祭りのひな人形にしても、毎年作ってくることが予想できるため、潰してしまうことには私自身あまり抵抗はありません。

そのため、立体のものも、そうでないものの、原則として全部同じクリアーファイル内に保管しています。

保育園の大量の絵は丸めて箱に入れて保管

年度末にまとめて保育園から持って帰ってくる大量の絵は、丸めて段ボールに入れています。

暇なときに1枚1枚見ることもあるのですが、すごい数なので、まとめて丸めて帯を付け、年度と学年を記載して段ボールに放り込んでいます。

こちらに関してはかなりのボリュームがあるので、クリアーファイルには入り切りません。

ポスターやカレンダーの保管に近く、丸めたものは段ボールに無造作に入れているだけです。

とはいえ、見た目もあまりよくないですし、現在の保管方法についてはまだ一時的なものです。

今後、時間のある時にデータとして保管するなど、何かしらの方法を考えようとは思っています。

塗り絵類は一時的に掲示

塗り絵類も保育園でよく楽しんでくるのですが、塗り絵に関しては色を塗っているだけなので、塗ったページを切って、一時的に冷蔵庫に貼って楽しんでいます。

昔はただ色んな色を好きなように塗っていただけだったものが、だんだんとそのキャラクター特有の色を使うようになったり、時にははみ出さないで塗れていることに気づいたりと、子供の成長を楽しめるため、塗り絵類は掲示して家族皆で楽しんでいます。

本当は塗り絵も取っておきたいのですが、絵も塗り絵も保管というとすごい量になりますし、塗り絵に関しては娘が絵を描いたわけではないため、冷蔵庫に張り替える段階で古いものは捨ててしまっています。

よくできているものは額装して飾る

娘の絵で「よく描けているな」と思うものや、「この色合いが好きだな」と思うものは額装してリビングに飾っています。

額装して飾ることで特別感がわくようで、娘も「〇ちゃんの絵上手?」と聞いてきますし、幼いながらに自信になっているようです。

今後検討したい子供の絵の保管方法や使ってみたいサービス

先日、保育園から大量に渡された絵の束を見て、どうしよう…とぼやいていると、他のお友達のママがいくつかの保管方法を教えてくれました。

我が家でも今後検討したい方法やサービスなので、ご紹介します。

スキャンで絵をデータ化しCD-Rやクラウドなどに保存

お友達のお家では、保育園から持って帰った絵でA4サイズのものに関しては、気に入ったものだけをプリンターのスキャナーを使ってデータ化し、CD-Rやクラウドに保管しているようです。

データ化した後の絵は迷わず廃棄だそうです。とても潔いですよね。

また、A4サイズ以上のものに関してはスキャナーで取り込むのも手がかかるため、遠くから写真を撮ってデータ化しているそうです。

立体的なものも同様に写真で撮影し、作品は廃棄しているとのこと。

絵の保管に関しては我が家でも、今後データ化していく方法が一番効率よく、色あせることなく保管できるような気がしています。

しかし、工作作品に関しては、折り紙を張ったときの手触りなどがデータでは残しづらいのかなと思うため、我が家では立体的な作品は今まで通りファイリングして保管しようかなと思っています。

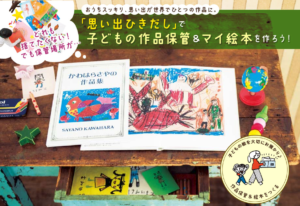

気になるフェリシモの絵の保管サービス

今回絵の保管に関してとても気になったのが、フェリシモの絵の保管サービス「思い出ひきだし」です。

https://www.felissimo.co.jp/kajisapo/html/hikidashi/

箱に子供の作品を入れて送ると、フェリシモが1年間絵を保管してくれるというもの。

1年後に預かった絵を絵本にするか、また更新して1年間預かってもらうかを選べるそうです。

これならば絵を保管するスペースも、データ化する手間もかかりませんし、絵本とCD-Rで残せるということで今後の保管もしやすいと思います。

フォトブックサービスを使って冊子化

現在私が写真の管理にメインで使っているサービスがTOLOTのフォトブックサービス。

費用はワンコインからで、スマホから簡単にフォトブックが作れるというサービスです。

今後、子供の作品に関してはスマホで写真を撮影してフォトブックとして残しておくことも、データ化する手間を考えれば有効的なのではないかなと思いました。

TOLOTの良いところは、値段がとても安いということ。

1冊なんと500円、または1000円で送料は無料です。

スマホにアプリを落とせばさくさくと注文できますから、その都度作品の写真撮影だけ事前にしておけば、すき間時間で簡単に作成することが出来ますよね。

今後、写真だけではなく娘の作品に関してもフォトブック化を検討していこうと思います。

子供の絵を使って記念品を作成する

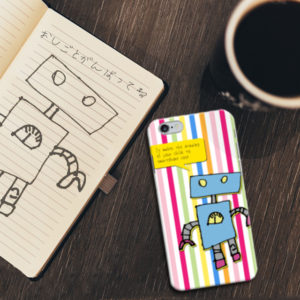

以前お友達のママが使っていて、とてもうらやましかったのが、お子さんの絵で作ったスマホケースでした。

調べてみると、子供の絵から記念品を作ることが出来るサービスもあるようです。

http://www.myprettymonsters.jp/

私自身も欲しいのですが、義両親への誕生日プレゼントなどは毎回とても悩むため、おじいちゃんおばあちゃんへのプレゼントに使うことも良いかもしれません。

まとめ

普段お絵かきについてあまり気に留めることがなかったのですが、子供の絵は私たち大人への大事なメッセージであることが今回調べてみてわかりました。

子供が描く絵一枚一枚に、その時々の子供の気持ちやその成長過程が刻まれています。

娘には今後もずっと絵を描くことを楽しんで欲しいですし、娘が描いた絵をこれからも大事に保管していきたいと思います。