ののかママ

最新記事 by ののかママ (全て見る)

- 保育園入園が決まったけど寂しい…。保育園に預けることへの葛藤、私はこう乗り越えました! - 2018年12月31日

- ひらがなの勉強はいつから?我が家の場合と実践している練習法をシェアします! - 2018年12月29日

- 我が家流・イクメンパパの育て方!育児に消極的だった夫を変えた4つのポイントをシェア! - 2018年12月26日

ママテク(@mamateku)ライターのののかママです。

我が家の娘が大好きな時間、それは眠る前の絵本の読み聞かせの時間です。

思い起こせば、我が家の卒乳は絵本の読み聞かせによって成功したといっても過言ではありません。

『そろそろ卒乳をしたいな』と思い始めてから徐々に日中の授乳回数を減らしていって、日中の授乳はなくなったものの、おっぱいを飲みながら眠ることで安心感を得ていたのか、眠る前の授乳をなかなかやめることができなかったのです。

そしておっぱいに代わる安心感を探して、最終的に行き着いたのが絵本の読み聞かせでした。

なぜ「安心感」を探すことから絵本にたどり着いたのかというと、私自身が絵本の読み聞かせに安心感を持つ子どもだったからです。

私の両親が絵本に関わる仕事をしていたこともあって、私自身も小学校高学年くらいまで絵本の読み聞かせをされて育ち、両親の絵本を読む声を聴きながら眠るひと時は一番リラックスできて安心できる時間だったのです。

ところが実際に自分が毎日行う側となると、絵本の読み聞かせも大変。

- 子どもがちゃんと聞いてくれない

- どういう風に読み聞かせをしたら良いのかわからない

今日は絵本の読み聞かせのコツや絵本好きに育てる方法をご紹介したいと思います。

パッと読むための目次

絵本の読み聞かせの効果って?

子どもを産むにあたって、母親になることに不安を感じ、いろいろな育児書を読み漁った時期がありました。

そして気づいたことがあります。

【スポンサードサーチ】

それは、私が読んだどの育児書にも「絵本の読み聞かせ」を悪く書かれていることがなかったということです。

通常、どんなことに対してもこちらの育児書では良いとあるが、あちらではあまり薦めていない…ということがあるように思うのですが、絵本の読み聞かせだけはどの育児書でも子どもの成長に大切なこと・良いことと書いてあるのですよね。

また、私の両親が絵本に関わる仕事をしていたため、絵本が子どもに与える影響という類の話にも詳しく、そういった話を聞く機会はたくさんありました。

少しだけ、両親から聞いたことや今回絵本の読み聞かせの効果について調べてみたことについてご紹介したいと思います。

①感受性の高い子になる

感受性とは、外界の刺激を受けやすいということだそうです。

そのため、相手の気持ちを理解することが出来たり、物事の本質を理解できたり、小さなことに感動する力や愛情を持つ力が長けてきます。

感受性の反対語は理性で、論理的・冷静的な思考であるのに対して、感受性が育っていくと感情や感動の部分で気持ちが左右されます。

感受性の強い子は、感性が磨かれている傾向が強いため、芸術的なセンスに秀でているともいわれています。

また、周りの人たちの気持ちを汲み取ることができるため優しさや思いやりが強くなっていきます。

幼いころから絵本の読み聞かせをすることによって、絵本の言葉では見えない部分を理解する力、主人公などの気持ちを汲み取る力が磨かれていくため、感受性の高い子に育ってく傾向にあるようです。

我が家でも絵本の読み聞かせの最中に、「寂しそうだね」だとか、「嬉しかったんじゃない?」などと、主人公や登場人物たちの気持ちはこうなのではないかな?ということを娘が言葉にしていくことがとても増えてきて、相手の気持ちを想像する力がついてきているように思います。

思いやりのある子に育ってほしいと思っていますので、うれしい傾向です。

②言葉を覚える

まだ言葉を発することができない乳児でも、周りの人たちの言葉を聞いて、その言葉を自分の中に貯め、いつか喋るときのための準備をしているそうです。

そして、大人になってからの語彙力の許容量は2歳から3歳の間に親が話しかける言葉の量によって決まるそうです。

つまり、乳児期に言葉のシャワーをたくさん浴びさせることによって、将来の語彙力に影響するということだそうです。

説明するまでもなく、語彙力が多い人のほうが相手に自分の気持ちを伝える能力が高いですよね。

乳幼児期にはできるだけたくさんの言葉のシャワーを浴びせかけてあげたいものです。

そして、そのためには絵本の読み聞かせはとても有効な手段であると思います。

まだ月齢の小さな赤ちゃんは視力が弱く、絵本の絵こそ見えてはいませんが、お父さんやお母さんが絵本を読む声は聞こえています。

普段の会話での言葉数には限界がありますが、絵本を読むことでその限界以上の言葉を聞かせてあげることが出来ますよね。

うちの娘の場合は、1歳半位のころある日突然絵本の一節を大声で叫んで、保育園の先生たちを驚かすことがありました。

それまで、2語文をやっと喋れるか喋れないか程度の言葉の発達だったのですから先生たちも何事かとびっくりしたようです。

保育園に迎えに行くと、

と、いうのもその絵本の年齢は対象年齢が4歳からとなっていて、少し早いかなと思いながらもせがまれて毎日読んでいた絵本だったからです。

難しそうだから内容なんてわかるわけない、絵を見せるだけでいい、そんな気持ちで読んでいた本でしたが、その絵本に書いてある言葉の一つ一つは娘の脳にしっかり刻まれていたようです。

③知識が増える・読解力が伸びる

絵本を読むことでいろいろなことに興味を持つようになります。

また、日常の生活では知らなかったことを知る機会も増えます。

子どもはびっくりするくらい絵本の真似っこが得意で、真似をする行為からできるようになることもとても多いです。

我が家の娘の場合は、パパが『まだ難しいけれど…』と与えた図鑑が大好きで、その図鑑に載っている生物が動物園や水族館にいると大興奮です。

何を食べるのか、どんなことが好きなのか、図鑑を読みながらいろいろな知識をぐんぐん吸収しているように思います。

また、絵本で色んな言葉の種類に触れることで、知らず知らずのうちに「~です」「~ます」といった丁寧語で話すこともあり、使い分けもとても上手だなと思います。

絵本に関しては作者によって言葉の使い方が違うので、いろいろな言い回しに出会うことで読解力もついてきているように思います。

読解力は将来の学力にも影響するそうですから、今から磨いておいて損はないですよね!

④親子の大事なコミュニケーションになる

家で読み聞かせを行う時の姿勢というとそれぞれのご家庭でいろいろな方法があるかと思いますが、せっかく絵本を読むならばできれば対面式ではなくて膝の上に乗せて読むことをお勧めします。

なぜかと言うと、絵本を読む時間が親子のスキンシップになり、抱きしめながら絵本を読むことで安心感を得ることができるのです。

乳幼児は抱きしめれば抱きしめるほど自己肯定感が高まるそうです。

絵本を読むときに膝の上にのせ、後ろから抱きしめる形で絵本を読むことで愛情の形成にも大きく影響するそうです。

また、体を密着させて絵本を読む声は子どもに安心感を与えることができるそうです。

我が家でも絵本を読むときは膝の上か、寝転がって腕枕です。

娘が甘えたいときに絵本を持ってくる傾向もあります。

⑤集中力が付く

我が家の娘、まだ3歳ということもあってあまり集中力がないようにも思うのですが、絵本を読むときはじっと黙って一生懸命に聞いています。

家で眠る前には毎日平均5~6冊の絵本を読みますが、途中で止めてと言われることや読んでいる途中にどこかにいなくなる、興味がほかのものへ行ってしまうということは絶対にありません。

静かに黙って絵本に見入っています。

保育園でも、一番前の席を陣取って、じっと絵本を食い入るように見ていますし、絵本を読んでいる間は集中できる時間のようです。

親としても、普段は飽きっぽいな…と心配になることがあることもありますが、絵本を読んでいる間だけでも集中することができているということで安心感にもなっています。

⑥一人時間の使い方が上手になる

読書が趣味という人は、すき間時間に本を読んでいることがとても多いですよね。

子どもにもそれは言えると思います。

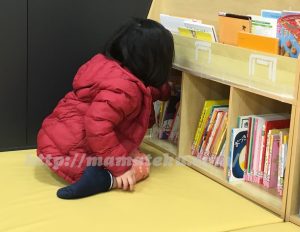

病院で順番を待つ時間だとか、児童館で遊具がなかなか空かないとき、うちの娘は絵本を読んでいます。

ママ読んでと持ってくることもあれば、絵を頼りに自分で話を作っていることもあります。

また、私が忙しくて構ってあげられないときには自分で絵本を引っ張り出して音読していることもよくあります。

まだ3歳なので文字は読めず、暗記している文章を声に出しているだけなのですが、自分の言葉で絵本を読むということもとても楽しんでいるようです。

効果的な読み聞かせの方法

一概に「絵本を読み聞かせる」と言っても色々な方法があると思います。

絵本関係の仕事をしていることもあって、私の両親は絵本の読み聞かせボランティアとしての活動を定期的に行っておりました。

そんな両親から聞いた効果的な絵本の読み聞かせ方法についてご紹介したいと思います。

①ごちゃごちゃしない場所で読む

テレビの音が聞こえていたり、散らかっていたりする場所では絵本を集中して読むことが難しい場合もあります。

そのため、子どもが絵本を読むことの楽しみをまだ知らない場合には、出来れば寝室などテレビやおもちゃがない場所で集中して読んであげるといいそうです。

②押し付けない

読み聞かせの効果を聞くほどに、親としては絵本を読んで欲しいという思いが強くなります。

しかし、絵本を読みたくない子どもに絵本を読み聞かせてもただの押し付けになってしまうそうです。

子どもが絵本以外のものに夢中になっている時には無理強いしないほうが良いそうです。

また、子どもが読んでとせがむ絵本に対しても、親が選ぶものではなくて、子どもが持ってきたものを読んであげるほうが良いそうです。

我が家では、子どもが読んで欲しい絵本を読むことが大前提で、親が読ませたいなと思ったり、興味を持って欲しいなと思う絵本はマガジンラックに入れてリビングにおいています。

リビングに絵本があることで、子どもがテレビよりも絵本を読んでと頼んでくることも多く、身近な場所に置くことで絵本への興味が強くなっていることにとても驚きます。

読み聞かせの効果は無理強いではあまり期待出来ない場合が多いそうです。

子どもが自ら絵本に興味を持つような環境づくりがとても大切です。

③感情を込めない

子どもを喜ばせたいという思いから、ついつい抑揚をつけたくなったり、感情を込めて絵本を読みたくなってしまったりするかと思いますが、感情を込めてしまうことで子どもの想像力を邪魔してしまうことがあるようです。

絵本を読むときは感情を込めず、ゆっくりと明瞭に読むことが良いそうです。

また、複数の子ども相手に読むときには大声で読むこともあるかと思いますが、一対一や二で読むときなどには少し低めの小さめの声でゆっくりと読むことで子どもも集中出来ます。

③できれば膝の上で読む

出来れば膝の上など親子が密着できる姿勢で絵本を読むことで、絵本が子どもの安心感につながります。

④感想を強要しない

絵本を読みながら絵本の中の絵や文章に対してコメントを入れたり、「どう思う?」などと子どもに感想を聞いてみたりしたくなることもあるかと思いますが、感想を強要しないほうが良いそうです。

それは、途中でコメントしてしまうことで親の価値観が子どもの感想に埋め込まれてしまうから。

そして、それが感性を磨く際の妨げになってしまうからだそうです。

絵本を読むときには途中でそういったコメントを一切挟まずに一気に読み終えてしまい、読み終えた後に子どもから「楽しかった」「可哀想だった」などという感想が出たときにはじめて親がそれに対して応じるほうが良いそうです。

⑤絵本は必ず自分で読んであげること

現在、ネットで調べると絵本を朗読している動画は簡単に見つけられますし、そういったDVDもたくさんあります。

しかし、絵本の読み聞かせというのはパソコンやスマホ経由で行えばよいということではなく、やはり親と子のコミュニケーションの一環であるべきものです。

テレビやDVDはどうしても一方通行のコミュニケーションになってしまいがちで、それではぬくもりは感じられない、絵本の読み聞かせの時のような相互のコミュニケーションの効果は得られないです。

絵本の読み聞かせはママやパパが子どもに寄り添い読んであげることに意味があります。

⑥最初は想像力が働きやすい絵本を選ぶ

子どもが絵本を好きになる前の段階では、図書館においてあるような絵本を選んであげるほうが良いかと思います。

とはいえ、子どもってそういうアニメのキャラクターが登場する絵本も好きなものですよね。

最初は想像力が働きやすいようなオーソドックスな絵本を与えたほうが良いかとも思いますが、子どもが絵本に興味を持ち始めて、そういった絵本にも興味を持ち始めたときにはたまにそういう絵本を読んであげても悪影響があるとは決して思いません。

読み聞かせについては読み聞かせを好きだと思わせることが大事、絵本についても子どもが自ら読んで欲しいと思う絵本を与えることが大事だと思います。

⑦子供が興味のある絵本を買う

絵本を選ぶとき、我が家の場合は娘が保育園児であることもあって、保育園で興味を持っている絵本を買うことが多いです。

また、私の両親が絵本関係の仕事だったこともあって、私の実家には私が読んでいた絵本が大量にあることから、実家に行ったときに娘が興味を持ったものを買い直しています。

最初から子どもが興味を持つ絵本、となると選ぶのがとても難しいと思うので、一度図書館などで読んでみて子ども自身が興味を持った絵本を改めて買うことが良いかと思います。

私が毎回買い直しているのは、娘には自分の絵本としてクタクタになるまで読み続けてほしいからです。

また乳児になると舐めたり、誤って破ったりすることもあるかと思います。図書館の本ではそれは出来ないですよね。

できれば子どもの好きな絵本は新品をそろえてあげて、舐めたり破ったりすることも含めて絵本を楽しませてあげたら…と思うのです。

⑧なるべく『読んで!』の期待に応える

絵本好きになってほしいという気持ちから私と夫が実行したこと、それはどんな時も「絵本を読んで」というリクエストにはなるべく応じるということでした。

絵本が大好きな今となっては、忙しいときには「ちょっと待ってね…」ということもあるのですが、絵本好きになってほしいと思い始めた頃からは目に付く場所に絵本をたくさん置いておいて、娘が絵本を読んでと持ってきた時には家事よりも絵本を優先させました。

掃除をしていても、洗濯をしていても、読んでと絵本を差し出されたらその場で膝に娘を抱っこして絵本を読んであげるのですが、乳児の読む絵本は長くても1分もかからないものが多いので、特に苦ではありませんでした。

私の手が離せないときには夫が代わりに読んであげていましたし、夫が忙しいときには私が読むという協力体制も工夫しました。

ママと違ってパパが子どもと接する時間も限られていますから、絵本の読み聞かせ一つをとってもどんどん巻き込んでいくことをお薦めします。

まとめ

我が家の場合は、親子のコミュニケーションの手段の一つが絵本だったと捉えたほうがわかりやすいかもしれません。

今3歳の娘が絵本を大好きなのは、絵本を通じて親子のコミュニケーションがしっかりととれる環境を作ってあげたことも大きく影響しているようにも思います。

忙しい毎日の中で絵本の読み聞かせに費やせる時間は限られているかとも思いますが、子どもを膝の上に乗せて子どものぬくもりを感じられる時間って意外と短いですよね。

今のそのかけがえない時間を楽しみ、絵本好きな子に育ってくれるといいですよね。